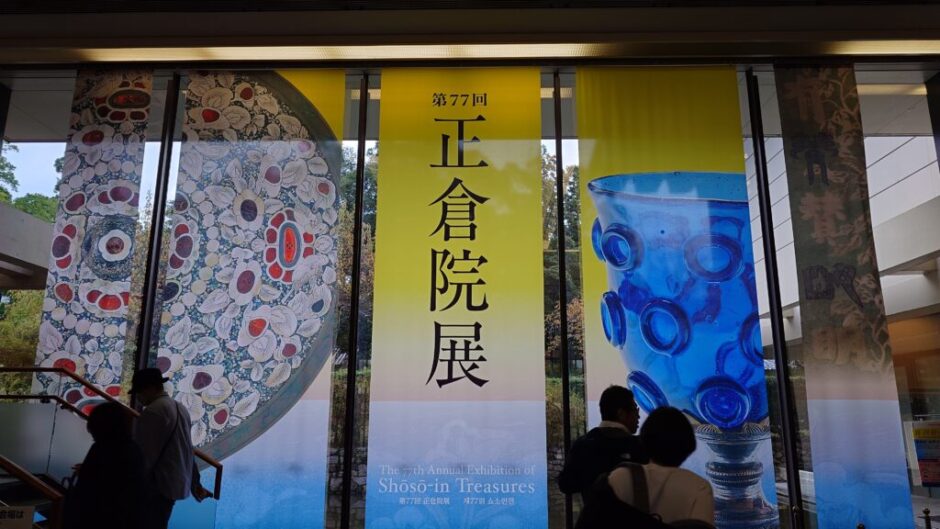

2025年10月31日(金)~11月3日(月)にかけて、奈良の国立博物館で開催されている「第77回正倉院展」に行ってきました。

混雑を避けるため、11月1日(土)朝イチ8:00~の入場券を確保しているので、前日に奈良入りしています。

2025年10月 奈良・正倉院展へ行ってきたよ 其の弐 近鉄観光特急「あをによし」で奈良へ

2025年10月 奈良・正倉院展へ行ってきたよ 其の弐 近鉄観光特急「あをによし」で奈良へ

Contents

東横イン近鉄奈良駅前を7:00に出発!

今日は、混雑を避けて展示を見るため、朝イチ8:00~の正倉院チケットを購入済みです。

宿泊している東横イン近鉄奈良駅前から正倉院展が開催される奈良国立博物館までは、徒歩で15分ほどとアクセス抜群です。

開場の30分前には並んでおきたいので、朝7時に刑務所のような東横イン近鉄奈良駅前のセパレートツインルームを出発します。

私は東横インの朝食が苦手(味ではなくガヤガヤするのが苦手)なので、コンビニでおにぎりを購入。

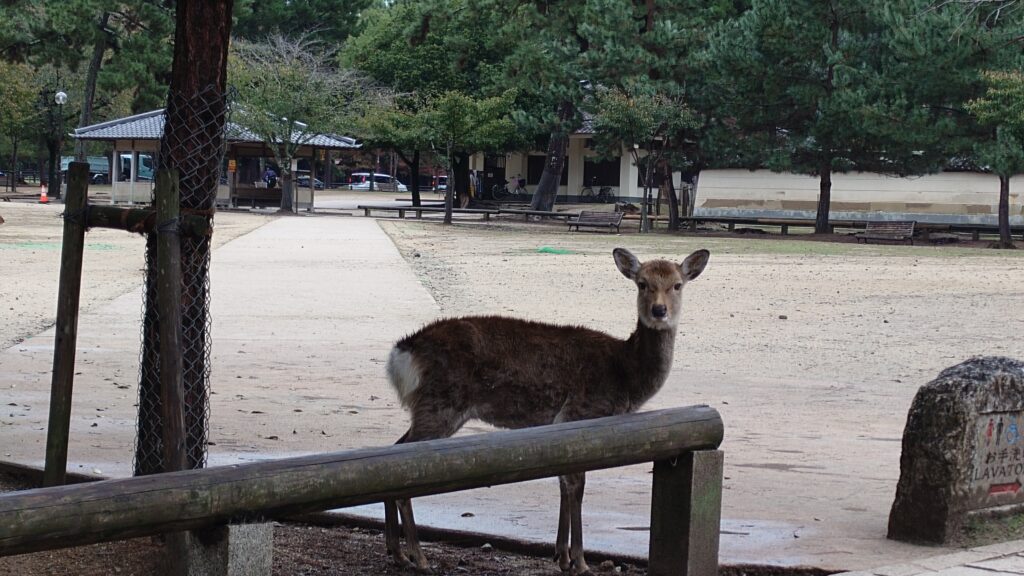

途中の奈良公園は朝早いので人がいなくて静かです。

鹿もチラホラ見かけます。

昼間はわらわらいる鹿ですが、夜間はほとんど居なくなるので、どこかに寝床があるのかな?

鹿の角きりの看板がありました。

一週間後だったら見れたのに、残念。

歩くこと約10分、奈良国立博物館に到着です。

正倉院展向けの看板が置いてありました。

並ぶ場所やコインロッカーも書いてあるので、結構親切。

正倉院展の会場「奈良国立博物館」周辺の様子

朝7時30分頃だと、まだ周辺はガラガラです。

気温は16度ほどで肌寒いのですが、風がないので軽めのアウターで大丈夫です。

会場内は暑いので、ここはちょっと薄着くらいで我慢がいいと思います。

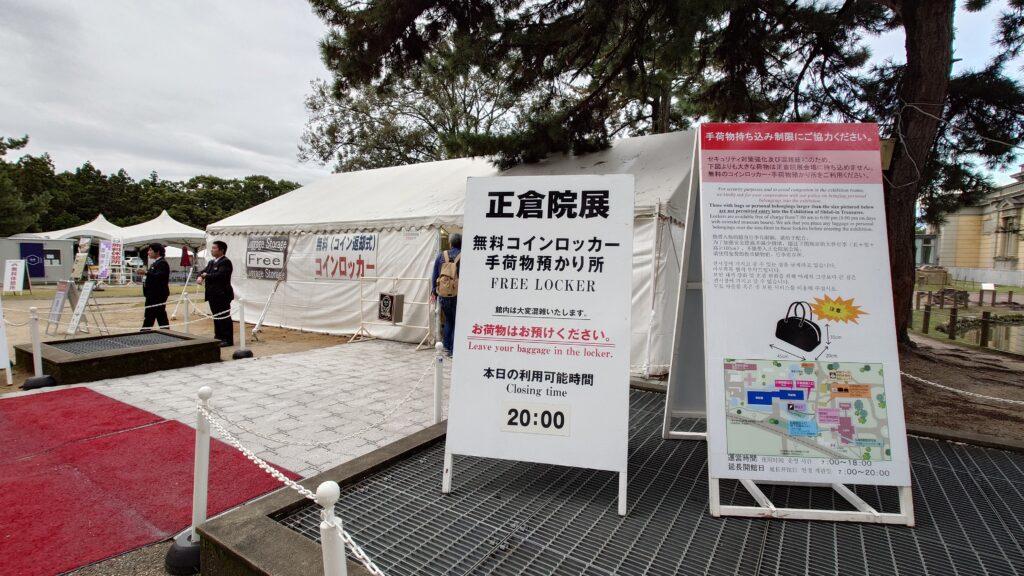

奈良国立博物館の周辺には、臨時のコインロッカーが設置されていました。

正倉院展の会場に持ち込める荷物にはサイズ制限があるので、大きな荷物はこちらに預けます。

コートや小さな荷物も、会場内だと邪魔になるので預けたほうがいいと思います。

朝7時30分の時点ではガラガラでしたが、お昼頃には全て埋まっていました。

有人のカウンターもあったので、コインロッカーが使えない場合は、相談したら預かってもらえそう。

近くにチケット販売ブースもあります。

当然ながら、本日のチケットは完売とのこと。

ただ、正倉院展は「奈良博メンバーシップ会員(4,500円)」、「賛助会員(5万円~)」など、無料で入場できる会員資格を持っていると、一般向けチケットが売り切れていても、こちらで入場チケットを受け取り入場することができます。

なので、一般向けチケットが売り切れている場合、「奈良博メンバーシップ会員(4,500円)」に加入するというプチ裏技もあったりします。

奈良博メンバーシップ会員なら2回まで入場できるので、一般向け2,000円×2回=4,000円と比較してもコスパ悪くないです。

無料で入場できる会員の場合、時間指定に関係なく、いつでも入場できるのもメリット。

2025年11月1日(土)朝7:30頃の入場待ち列です。

並んでいるのは100人くらい?

7時50分くらいになると、入り口付近まで移動が始まります。

個人的には、入場の30分前となる朝7:30に並べば「前から50番以内くらいで入場できる」ので問題ないと思います。

それ以上早く並んでもメリット少ないです。

正倉院展の会場内の様子

8:00ちょうどに入場スタートです。

入場時、電子チケットと紙チケットで列が分かれますが、私が入場した時間帯ではどちらも同じくらいの人数でした。

ただ、電子チケットに不慣れな客層っぽいので、紙チケットのほうが安心だと思います。

あと、指定時刻以外のチケットを持っている人が結構追い返されてました。

会場内は、1階のみ写真撮影可能、2階(展示会場)は撮影不可でした。

入り口には音声ガイドがあります。

私はスマートフォンアプリ+ワイヤレスイヤフォンを使ったので、こちらのレンタルは利用していません。

レンタルで650円も出すなら、アプリのほうが絶対におすすめ。

返却の必要がないので会場を出てからも聞けるし、有線のイヤホンなんて不便で使ってられません。

スマートフォンを利用してガイドを聞く場合、こちらのアプリを利用します。

正倉院展の場合、「通常版」と「ビギナーズ版」がありました。

2日間のうち、初日はビギナーズ版を利用したのですが、内容がかなり薄いのでイマイチです。

個人的には、通常版の利用をお勧めします。

【iMuT-いつでもミュージアムトーク】

iOS

https://apps.apple.com/jp/app/imut

Android

https://play.google.com/store/apps

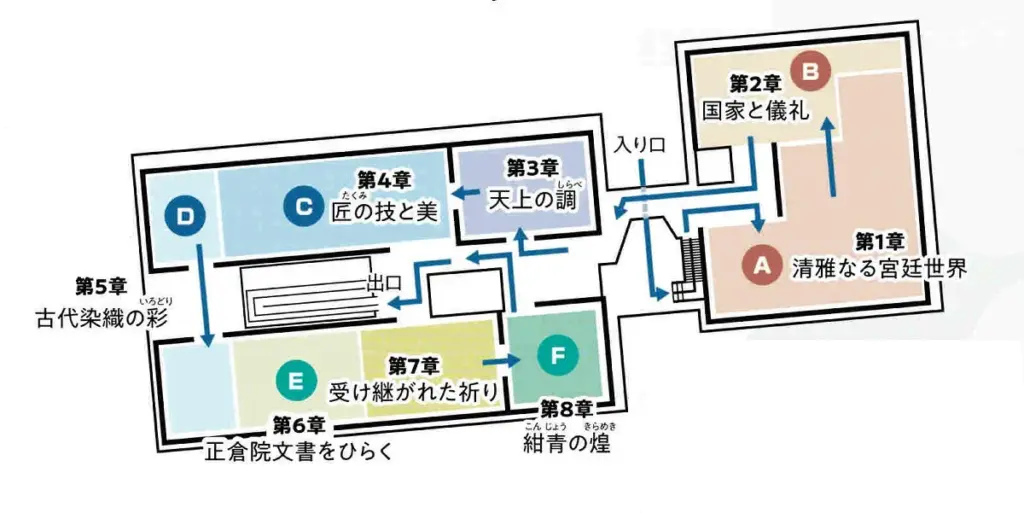

2025年の正倉院展の会場は、第1会場(第1~2章)、第2会場(第3章~8章)という2会場に分かれています。

入場後、ほぼ100%の人が第1会場に向かうので、朝イチの場合は第2会場から見るのがおすすめ。

ほとんど人がいない中、展示をじっくりと見ることができます。

今回の一番の目玉宝物「瑠璃坏」は第8章にあるので、第3章から第8章まで人が少ない中をめぐり、その後に第1章に戻ります。

正倉院展の入場は30分単位で指定されているので、入場開始時刻前だと第1章周辺も人が少ない時間帯があります。

2025年正倉院展 個人的なおすすめ宝物

2025年の正倉院展で印象に残った宝物は、次の4つです。

説明文は、正倉院展公式サイト「第77回 正倉院展開催概要」の内容です。

【瑠璃杯】

[出陳番号67]中倉70

※第8章に展示

前回出陳年:平成24年(2012)

口径8.6 高11.2 重262.5

気品ある美しさをたたえた紺色のガラス器。表面に円環を貼りめぐらせた坏身を高脚が支える意匠は異国情緒にあふれ、本品がはるか西方で作られたガラス器であることを物語る。一方、坏身の下方に取り付けられた銀製の台脚は、裾に龍のような文様が表されることから、東アジア圏において付け加えられたものとみられる。西方産のガラス器がはるばるシルクロードを経て東アジアにもたらされ、珍重されたことをうかがわせる。この種のガラス器の中でも、姿・技法ともに最高水準を示す逸品である。

実は前回2012年の展示の時も見ている「瑠璃杯」。

当時は「人人人」で大変な思いをしながら観た記憶があるのですが、今年は比較的ゆっくりとみることができました。

詳細な加工や美しいブルーも素晴らしいのですが、1200年以上前のガラス製品が、この状態で残っていることが驚きです。

【黄熟香(蘭奢待)】

[出陳番号19]中倉135

※第1章に展示

前回出陳年:令和元年(2019)東京国立博物館、平成23年(2011)

長 156.0 重 11.6㎏

ジンチョウゲ科の樹木に樹脂が沈着してできた香木。「蘭奢待」(文字に「東大寺」の三文字を隠した雅号)とも呼ばれ、名香として名高い。分析の結果、ベトナムからラオスにかけての山岳地帯で産出されたものと成分が近いとされる。多数の切り取られた痕跡があり、うち3か所には足利義政や織田信長、明治天皇が切り取った旨を示す紙箋が付属する。近年の調査によると香気成分は残存しており、現在も香りを留めているという。

私はNHKの大河ドラマなど歴史ものが好きなので、この蘭奢待も気になっていました。

においを嗅ぐことはできませんが、あの有名な蘭奢待をこの目で見れるとは超感激です。

【木画紫檀双六局】

[出陳番号1]北倉37

※第1章に展示

前回出陳年:平成24年(2012)

縦54.3 横31.0 高16.7

『国家珍宝帳』に記載された聖武天皇ご愛用の双六盤。四周に立ち上がりをつけた盤面に床 脚が付く姿である。木胎の上から外来のシタンの薄板を貼って作られており、表面には木画という寄木細工の技法で鳥や唐草の装飾文様が凝らされる。木画はツゲ、シタン、コクタン、象牙、鹿角、竹といった多彩な素材を用い、個々のモティーフを彩りゆたかに、かつ生き生きと表現している。高貴な素材と高度な技術が結実した、天皇ゆかりにふさわしい品格を誇る宝物である。

会場で初めて知った宝物ですが、加工が詳細で素晴らしいです。

肉眼では見えないくらい小さな加工が美しくちりばめられているので、単純にすごいです。

そして、こちらも1200年前のものとは思えない保存状態の良さに感動します。

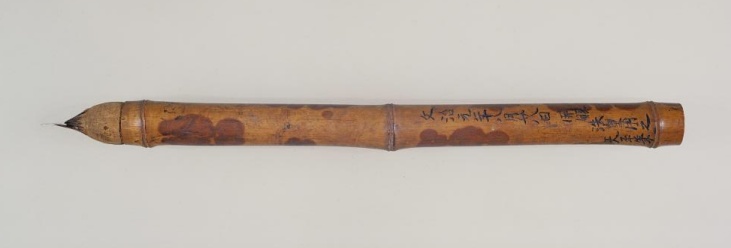

【天平宝物筆】

[出陳番号26]中倉35

※第2章に展示

前回出陳年:平成22年(2010)東京国立博物館、平成11年(1999)

管長56.6 管径4.3

東大寺大仏の開眼法要に用いられた特大の筆。天平勝宝4年(752)の開眼法要に加え、筆管に線刻された銘文により、文治元年(1185)に再興された大仏殿での開眼法要でも後白河法皇が用いたことが知られる。筆の軸は斑点模様を人為的に表現した仮斑竹であり、着色の濃淡や配置も見所である。筆の穂先は毛を紙巻で仕立てる方法で形作られ、現在、毛はほとんど脱落するが墨の痕も認められる。東大寺大仏開眼という古代仏教を象徴するセレモニーをいまに伝える貴重な筆である。

大仏開眼の時、この筆で目を入れたという由緒ある筆です。

さすがに筆の毛は抜け落ちているのですが、こちらも歴史を感じる宝物です。

なんで、1200年以上も前の筆がこの状態で残っているのか、ほんとに素晴らしいです。

正倉院展に行くなら単願鏡は必須かも

今年は、正倉院展に合わせて単眼鏡を準備していました。

【ビクセン(Vixen) マルチモノキュラーアートスコープ】

https://amzn.to/4hOkzfj

お値段は1万円ちょっと、倍率も4倍程度ですが、これは持って行ったほうがいいですね。

特に、「木画紫檀双六局」みたいな詳細な加工がある宝物は、単眼鏡がある、なしで全然違います。

今まで、単眼鏡を使ってる人を「変な人」って思ってたのですが私が間違ってました、ごめんなさい。

2025年・正倉院展の印象

正倉院展に前回来たのは、確か新型コロナウイルス感染症が蔓延する前です。

なので、7~8年前のことになるのですが、会場内の人の数が全然違いますね。

時間指定チケットを採用したおかげで、以前は「人人人」で会場内を歩くだけでも大変だったのが、人が減ってかなり楽になっています。

人気展示の前は人だかりができますが、それでも並んで待てば長くても5~10分で宝物の正面まで行くことができます。

客層もいいのでマナー違反もありませんでした。

運営もしっかりしていて、特にトラブルもなし。

結果、とても快適に1200年以上前の宝物をじっくりと楽しむことができました。

気になったのは、グッズ関連のセンスのなさですね。

2022年に開催された東博での国宝展と比較すると雲泥の差です。

正倉院展を堪能した後は「志津香」で釜飯ランチ

8:00~10:00まで正倉院展をじっくり楽しんだ後、お腹が空いたのでランチに向かいます。

ランチは、奈良国立博物館前にある釜めし「志津香」の釜めしにします。

【志津香 公園前店】

奈良国立博物館周辺には、まともな飲食店がほとんどありません。

なので、こちらの志津香はお昼時には長蛇の列になります。

10:00過ぎだとまだ誰も並んでいないのですが、開店30分前となる10:30頃には行列ができ始めます。

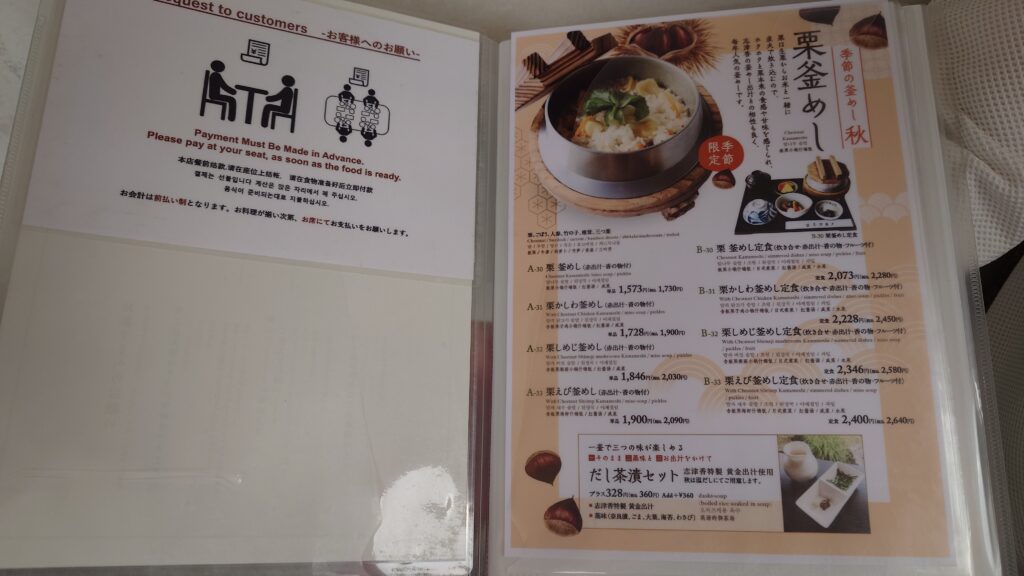

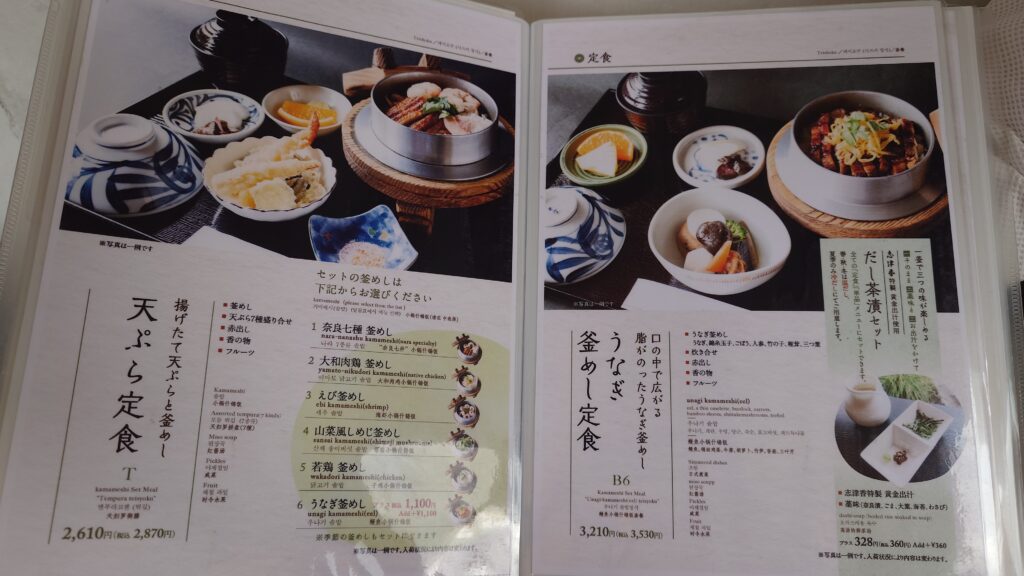

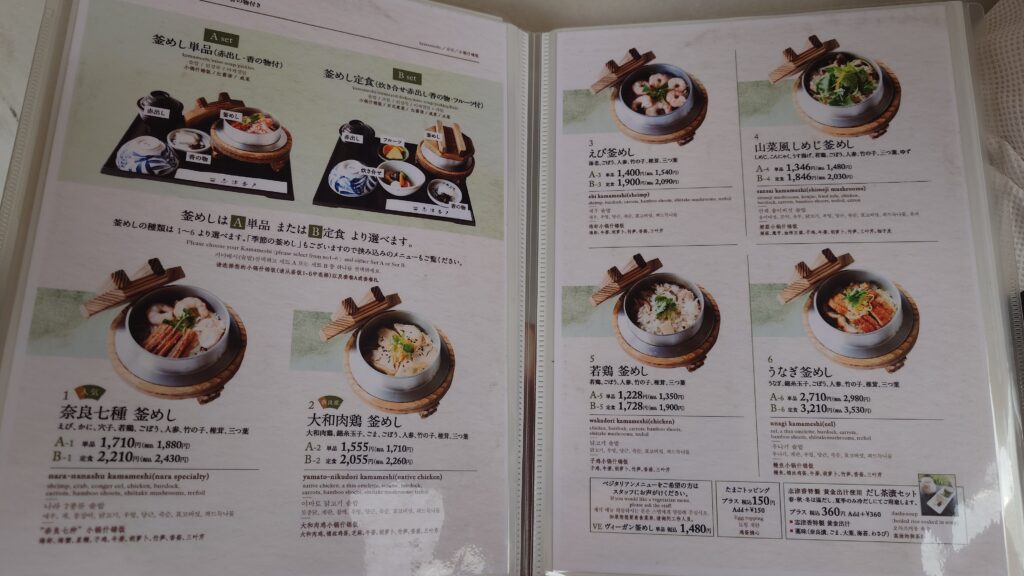

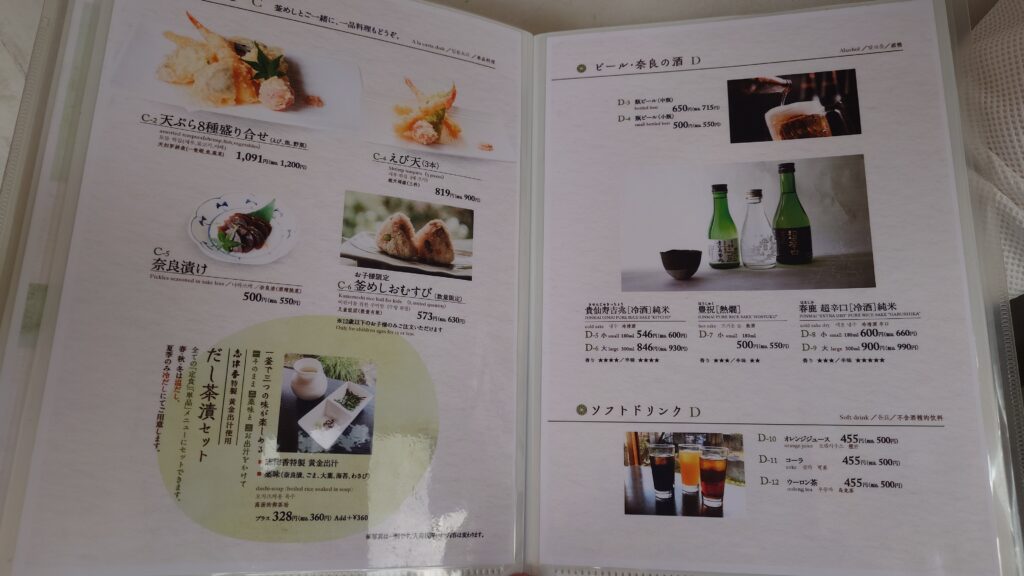

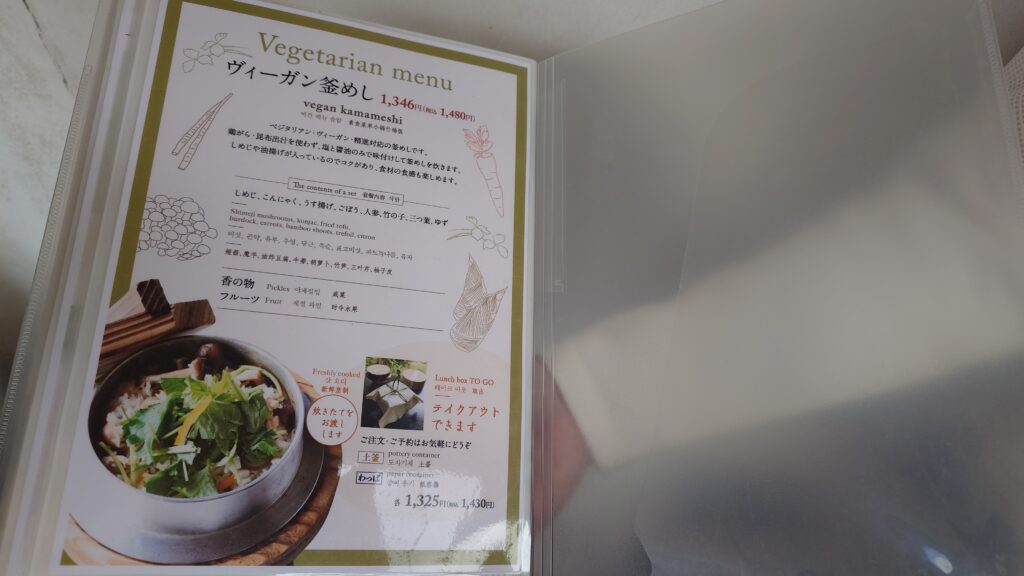

志津香のメニュー。

私が10:30頃に並んだときは、前に3組いたので「D」の番号札を渡されました。

11時の開店までにオーダーを決めるので、入店後は比較的早めに釜めしが提供されます。

釜めしの食べ方が詳細に説明されています。

国際的な観光地らしく、裏面には英語の説明文もありました。

「しゃもじ」は「paddle 」と略すんですね。

オーダーしたのは、栗しめじ釜めし2,030円なり。

定食にすると、1品とデザートのフルーツが付くのですが、微妙なので単品のほうがおすすめ。

熱いうちにいただこうとしたら、お代をお願いしますとのこと。

確認すると、どうも商品の提供と同時にお支払いする形式に変更されていたようで、ちょっと慌てました。

事前に説明がないので、周りの人も急に料金を請求されて「え?」となっていました。

美味しい釜めしをいただいた後、奈良国立博物館周辺を散策します。

お昼過ぎなので人もかなり多くなっています。

そして、朝はほとんどいなかった鹿がわらわらいます。

このくらい角が伸びていると、来週の「角きり」で切られちゃうのかな?

若めの鹿です。

つぶらな瞳がかわいいですね!

会場の外にグッズ販売所があります。

グッズは正倉院展の会場出口付近にもあるのですが、東博で2022年に開催された国宝展と比較すると、全体的にグッズのセンスが悪いですね。

デザインも悪いし、欲しいと思えるものがありませんでした。

あと、東京で開催されている「正倉院 THE SHOW」展で販売されていた「蘭奢待香りカード」を間違えて購入する人が多いのか、注意書きがありました。

残念ながら、奈良の正倉院展では「蘭奢待香りカード」の販売はありません。

このあたり、やる気がないというか商売が下手というか。

無料休憩所もありますが、椅子の数が少ないので大混雑です。

奈良公園をぶらぶらした後、休憩するために東横イン近鉄奈良駅前に戻ります。

連泊なので、いつでもお部屋で休めるのが楽です。

近鉄奈良駅前の行基さんの像を記念撮影。

春日大社 御本殿夜間特別参拝

この時期、奈良の世界遺産5社寺では、奈良の秋の夜を満喫できる「秋夜の奈良旅2025」が開催されています。

春日大社、興福寺、元興寺、唐招提寺、薬師寺で開催されていて、行ってみたいなと思ったのは春日大社と薬師寺です。

今日は春日大社の夜間参拝に行ってみます。

春日大社の夜間参拝は、17:00に一度閉門され、17:30から入場可能になります。

通常、春日大社行のバスは夕方が最終便です。

なので、夜間参拝の時期だけ特別に運航している「世界遺産社寺周遊バス」に乗る必要があるのですが、情報が非常に少ない&わかりにくいです。

近鉄奈良駅の20番乗り場から乗れるらしいのですが、情報が少ない。

「夜間特別参拝があるよ」と記載したら、アクセスについて詳細な情報をUPするのは常識だと思うのですが。

どうも、奈良は全体的に「お客さん目線」が欠けていると感じるので、早急に改善してほしいです。

何とか乗りこんだバスを利用して、春日大社には17:30前に到着したのですが、既に結構な行列ができています。

数えてないけど、300人くらい?

20分ほど並んで、やっと受付です。

700円をお支払いして入場します。

回廊内には、約1,000基の釣燈籠にろうそくの灯がともっています。

じつは、「春日大社 御本殿夜間特別参拝と釣燈籠への献灯体験」というツアーを利用しようと思っていたのですが、いつの間にか満席になっていて予約できませんでした。

このツアーを利用すると、17:30より前に入場して釣燈籠への献灯体験ができるんです。

入場待ちすることなく参拝できるし、予約に空きがあればぜひ利用してみてください。

続きはこちら。

2025年10月 奈良・正倉院展へ行ってきたよ 其の四 正倉院展(2回目)とボランティアガイド「朱雀」

2025年10月 奈良・正倉院展へ行ってきたよ 其の四 正倉院展(2回目)とボランティアガイド「朱雀」

How to get a Ticket

How to get a Ticket

コメントをどうぞ(名前にはニックネームを入力してください)